蘇州榮軒環保有限公司

地址:蘇州市吳中區臨湖鎮東山大道4088號

聯系人:董經理 18915418820

電話:0512-66294806

傳真:0512-66294852

E-mail:Doishero@rep88.cn

網址:www.yzmxsh.cn

沈陽的初秋,風掠過“九·一八”歷史博物館的檐角,將城市的喧囂擋在館外。盡管臨近閉館時間,但館內依然人流如織,人們的腳步格外輕緩,連呼吸都仿佛與展廳里凝固的歲月相融。

那些泛黃的照片、銹跡斑斑的槍炮、字字泣血的文字,展現在人們面前。當目光觸到一件件真實的歷史文物,當耳畔似有若無地響起歷史深處的警鐘,每一位參觀者的心頭,都自發給這段山河泣血的過往,騰出了最肅穆的聆聽空間。

標志性建筑殘歷碑。張黎攝

山河泣血處,風骨鑄豐碑

步入博物館廣場,殘歷碑便以其厚重的姿態撞入眼簾。

這座形似殘缺臺歷的標志性建筑,主體正面“彈痕”累累,揭示了日軍侵華的野蠻“罪行”;經藝術雕琢而成的“骷髏群”,似在低聲訴說著殉難同胞的血淚控訴。碑身右側,“1931年9月18日,星期五”的字樣清晰如昨,將那個鐫刻在民族記憶里的悲痛時刻,永遠定格。

從廣場向北望去,陳列館入口墻體上,“國難”主題雕塑更顯震撼。46噸青銅澆鑄而成的雕塑,再現了“九·一八”事變后,國土失守,東北錦繡河山慘遭日寇蹂躪,生靈涂炭,黑土地在流血呻吟的場景。冰冷的金屬觸感里,仿佛還能觸摸到刺骨寒意。

展館內部,序廳連著6個展廳,如同展開一幅跨越時空的歷史長卷。大量文物、歷史照片與現代化展示手段交織,將日本帝國主義策劃“九·一八”事變的陰謀、對東北實施殘酷殖民統治的真相,一一呈現在眼前。在這里,民眾得以窺見日本侵略者鐵蹄下的東北,3000多萬同胞深陷水火,苦難如烏云般籠罩大地。

展廳一角,一具名為“滾地籠”的刑具令人脊背發涼。內壁密布的鐵釘尖刺向內,侵略者將五花大綁的中國人塞進籠中,任其在地上劇烈滾動,頃刻間便是皮開肉綻、血肉模糊,鮮有人生還。而1932年9月16日的撫順平頂山慘案,更成了民族記憶里一道難以愈合的傷疤——日軍為報復義勇軍,對平頂山村400多戶、3000多名手無寸鐵的民眾展開瘋狂屠殺,3271條生命倒在血泊中,是日本侵略者在東北地區屠殺人數最多的一次。

場館內參觀公眾絡繹不絕。

平頂山慘案歷史影像。張黎攝

民族危亡時刻,中國共產黨人挺身而出,站在了抗日戰爭最前列。全民族抗戰開始后,中國共產黨領導東北抗日聯軍在白山黑水間開展了艱苦卓絕的斗爭,用鮮血與生命守護著民族的尊嚴。

展廳里,趙一曼的事跡總能讓參觀者駐足良久。英勇就義時,年僅31歲的她,留給兒子的遺書中這樣寫道——“我最親愛的孩子啊!母親不用千言萬語來教育你,就用實行來教育你。在你長大成人之后,希望不要忘記你的母親是為國而犧牲的!”

展館內還原獄中的趙一曼。張黎攝

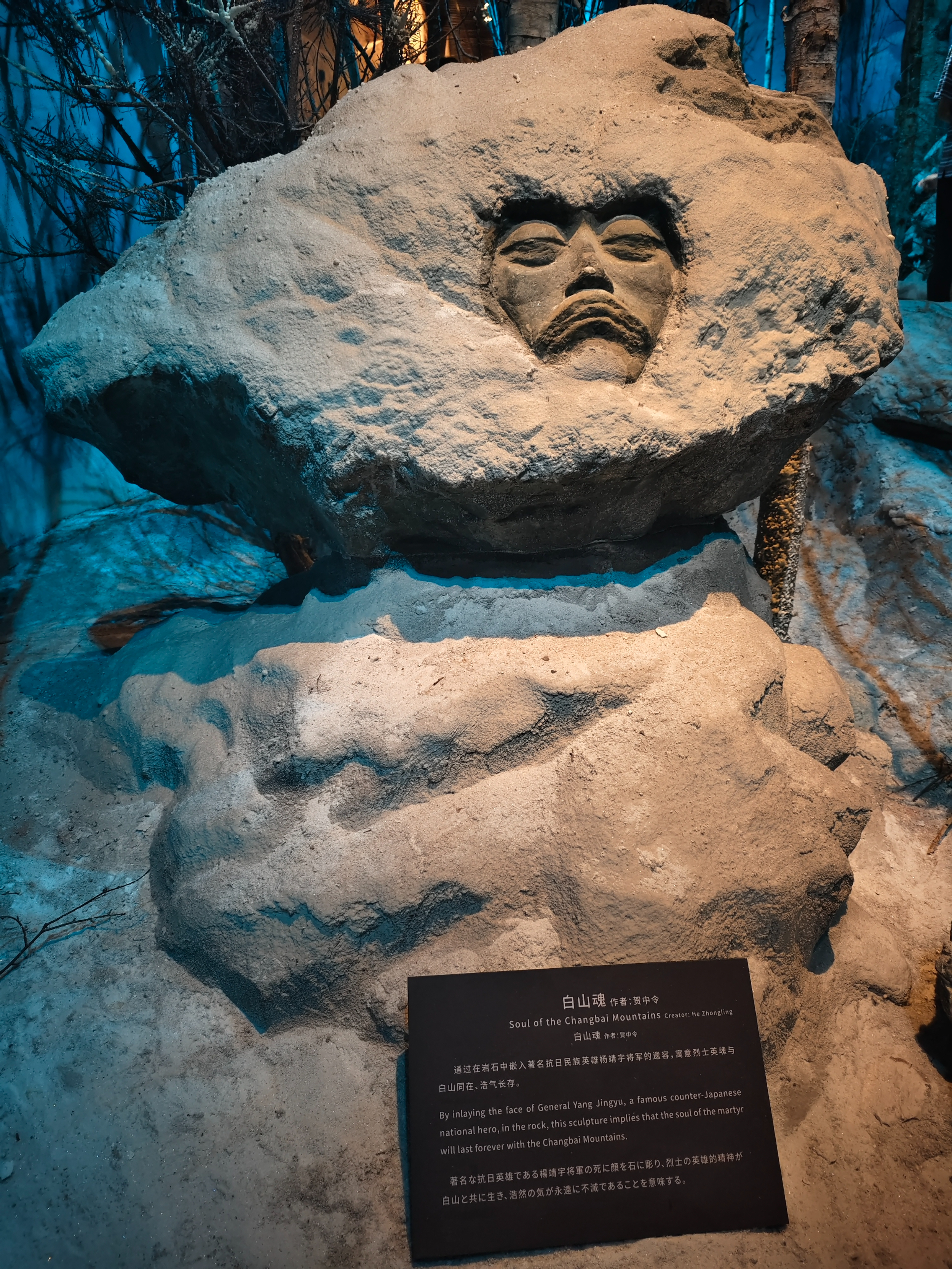

源于楊靖宇將軍遺容創作的雕塑。張黎攝

冰天雪地里,抗聯戰士堅守戰斗。張黎攝

楊靖宇、趙尚志、魏拯民、陳翰章……一個個名字在展墻上熠熠生輝。他們在挑戰人類生存極限的環境里堅守戰斗,用生命譜寫了一曲曲震天撼地的英雄史詩——為國家生存而戰,為民族復興而戰,為人類正義而戰。

承志赴新途,和平向新生

再黑的夜,也擋不住黎明的曙光。從1931年“九·一八”事變爆發,到1945年8月15日日本宣告無條件投降,14年間,中國軍民付出了3500萬人傷亡、4200萬難民流離失所、直接經濟損失超1000億美元的巨大代價,終于將侵略者趕出了家園,迎來了中國人民抗日戰爭的偉大勝利。

如今,歷史的塵埃遠去,但“勿忘國恥”四個字,以無聲的力量叩擊著每一個中國人的胸膛。

前來參觀的人群中,白發老者駐足在楊靖宇將軍的雕像前,仿佛在與那個戰火紛飛的年代對話,指尖觸摸的,是兩個時代交疊的傷痛與堅韌;少年們圍在《八女投江》的群像前,眼中閃爍的,是對英雄的崇敬與對歷史的敬畏。

在這里,歷史的血淚從未風干。它藏在展柜里銹蝕的鐐銬中,浸在泛黃的文件里,也刻在展館出口那排從1931年延伸至1945年的銅牌路標上——每一步向前,都是從苦難走向光明的重生;每一次凝望,都是對先輩犧牲的緬懷,更是對和平最虔誠的守護。

“太震撼了,今天的幸福生活真的來之不易。”一位大一學生走出展廳時,聲音里仍帶著未平的激動。

“我是土生土長的沈陽人,特意帶孫女來。我想讓她知道,咱們腳下的這片土地,曾經歷過怎樣的過去。”一位老人牽著孫女的手,目光落在“殘歷碑”的方向,語氣堅定。

來自撫順的小朋友舉著小紅旗,仰著小臉對記者說:“講解員阿姨說,英雄們用生命守護中國。我是中國人,我特別驕傲!”

走出展館,晚風中,城市的萬家燈火次第亮起,交織成一片流動的璀璨。銘記過往,不是為了延續仇恨,而是為了以史為鑒,讓和平的種子在每個人心中生根發芽;回望苦難,更要帶著先輩的期盼,在邁向未來的路上,續寫屬于中華民族的光明篇章